국보 1호인 숭례문이 화재로 인하여 소실되었다. 이는 전례가 없는 재난이다. 현재 화재의 원인에 대한 논란과 더불어 ‘원형 보존이 올바른 문화재보호방법이냐, 아니냐’를 놓고 논란이 확대되고 있다.

화재의 원인과 화재 진압과정에서 나타난 미비점은 종합적으로 판단하고 책임을 따져 물을 일이다. 문제는 국보 1호로 지정된 숭례문이 단 한 차례의 화재로 인해 완전 소실까지 이르게 된 현 문화재 관리체계의 문제점이다. 이 문제는 ‘무리한 문화재보호법 규정 때문에 소방시설 설치가 어려웠다’는 식의 편의적 비판으로 해결될 문제가 아니다. 그렇다면, 그동안 수차례 논의된 문화재 방재시스템에 대한 논란에도 ‘왜 문화재보호법 상의 규정이 한번도 문제시 된 적이 없었나’라는 질문에 답할 수 있어야 한다.

현행 문화재보호법 제88조는 문화재의 화재예방을 위한 조치를 하도록 명시하고 있다. 적어도 현행법상으로 보자면, 문화재보호법의 ‘원형 보존’이라는 원칙과 ‘화재 예방’의 규정이 전혀 대립적이지 않다. 오히려 문제는, 문화재청의 문화재 관리보존정책의 한계에서 찾을 수 있다.

지난 3년간 화재로 인하여 소실된 문화재는 총 4건으로 이 중 창경궁과 수원화성이 방화로 인해 소실된 것으로 나타났다. 특히 현재 문화재청이 운영하고 있는 ‘문화재 재난위기 대응 매뉴얼’이 낙산사 화재 이후인 2006년 2월에 수립된 점을 고려한다면, 이런 재난위기 대응 매뉴얼 자체가 이후의 화재 예방에 별다른 도움이 되지 못했음을 보여주는 것이다.

더구나 복원비로 소요된 예산이 61억원에 육박해 작년도 문화재청이 지출한 ‘문화재재난방재시스템구축’ 사업의 예산으로 소요된 75억원에 육박하는 수준임을 알 수 있다. 이는 문화재 재난에 대한 예방체계의 부실이 낳은 결과일 수 밖에 없다.

상황이 이런데도 문화재청은 작년 5월 12일에서 14일까지 진행된 중앙안전관리위원회의 ‘07 재난대응 안전한국 훈련’에 참여한 것을 제외하고는 재난대응 준비태세에 대한 점검을 한 차례도 시행하지 않은 것으로 나타났다. 특히 해당 훈련이 산불로 인한 사찰문화재의 소실에 초점을 맞춘 훈련이었음을 염두에 둔다면, 수원 화성이나 창경궁, 이번의 숭례문 화재에 대한 재난 대응 훈련은 한 차례도 이뤄지지 않은 셈이다.

또한 작년(2007년도) 국정 감사시 문화재청이 제출한 자료에 의하면, 중요문화재 100곳 중 수신기, 발신기, 감지기 등 화재경보설비가 단 한 개라도 구비된 곳이 37곳에 불과한 것으로 나타난 바 있다. 이는 문화재가 화재 위험으로부터 완전히 무방비 사태로 놓여 있었다는 것을 의미한다.

결국 숭례문 화재 논란에 있어 핵심은 ‘문화재청의 안일한 대응태세’에 놓일 수밖에 없다. 화재라는 것이, 방화와 같이 의도된 행위의 결과라면 100% 막는다는 것이 불가능하다. 하지만, 제대로 방비를 했음에도 불구하고 화재가 난 것과 방비를 제대로 하지 않은 탓에 화재가 난 것은 엄연히 다른 문제다.

특히 최근 몇 년간 문화재청을 둘러싼 논란의 대부분이 ‘문화재보존 및 안전관리’에 놓여 있지 않고 문화재청장의 행적을 둘러싼 정치적 논란으로 휘발되어 버렸던 점을 떠올린다면, 영 못마땅하다. 국보 1호 숭례문의 화재는, 현재 우리나라의 문화재보호 정책의 현주소를 그대로 반영한 사건이다.

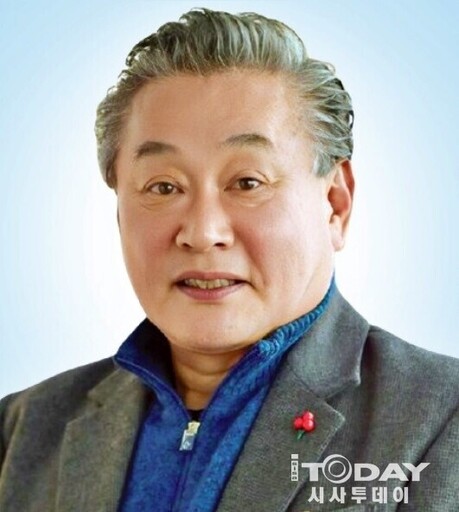

이미현 기자

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]