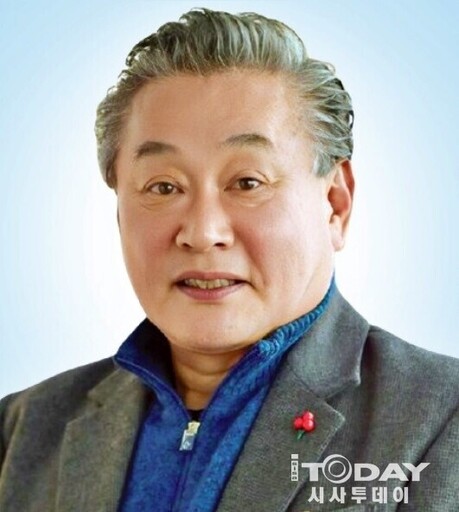

[시사투데이 홍선화 기자] 중요무형문화재 69호로 지정된 안동 하회별신굿탈놀이는 ‘별난 굿’, ‘특별한 굿’을 뜻하는데 마을의 안녕과 풍년을 기원하며 5~10년에 한 번씩 큰 굿판을 벌였기에 붙은 이름이다. 이런 별신굿판에 탈놀이가 곁들여진 것은 신을 즐겁게 하기 위함으로 마을에 재앙이 닥치지 않고 복을 주기 바라는 의미라고 한다.

하회별신굿탈놀이는 당시 지배 계층과 사회를 비판하는 내용을 담고 있다. 중이 아름다운 여인네를 보고 파계하는가 하면 양반과 선비가 말도 안 되는 싸움을 벌이고 가난하고 힘없는 할미는 서민의 애환을 대변한다.

원래는 열 마당이지만 상설 공연에서는 무동 마당, 주지 마당, 백정 마당, 할미 마당, 파계승 마당, 양반겮군?마당 등 여섯 마당을 한 시간가량 선보인다.

소 한 마리를 잡아놓고 춤추는 백정 마당은 힘이 느껴지고 신세 한탄하며 베 짜는 할미 마당에선 관객도 숨을 죽인다. 초랭이의 촐싹거리는 춤은 어눌한 이매 춤과 함께해 두드러진다. 양반은 “여기에 내보다 더한 양반이 어디 있노?” 하며 신분을 뽐내고 선비는 학식을 자랑하며 사서삼경보다 나은 팔서육경을 읽었다고 허세를 부린다.

이런 하회별신굿탈놀이가 특별한 또 다른 이유는 탈에 있다. 하회탈은 12세기 중엽에 제작됐을 것으로 추정되는데 눈, 코, 입이 선명하고 주름살과 얼굴 표정에 생동감이 넘친다. 턱을 분리해서 제작한 양반, 선비, 중, 백정 탈은 얼굴을 젖히거나 숙이는 등 움직임에 따라 표정 변화가 크다.

<이매의 함박웃음>

하회탈을 깎았다는 허 도령이 마지막 탈을 완성하지 못하고 죽는 바람에 턱이 없는 이매 탈은 연기자의 입과 턱이 그대로 드러나 더욱 풍부한 연기가 가능하다. 순박한 이매의 함박웃음은 하회 탈춤을 재미있게 하는 요소 중 하나다.

하회별신굿탈놀이는 춤판이 벌어지는 동안 배우와 관객이 자연스럽게 소통한다. 백정은 관객을 향해 연신 말을 걸고 할미는 관객에게 동냥하는 시늉을 한다. 이를 걸립이라 하는데 풍물과 재주를 부려 돈이나 곡식을 구하는 일을 뜻한다.

한편 안동 하회마을은 경주 양동마을과 더불어 2010년 유네스코 세계문화유산에 등재되었으며 우리네 역사가 고스란히 살아 숨 쉬는 곳이다. 풍산 유씨의 동성 마을로 낙동강 줄기가 마을을 S자로 휘감아 흘러 물돌이(하회)라 했다.

마을에는 풍산 유씨 대종가 양진당(보물 306호), 서애 유성룡 선생의 종택 충효당(보물 414호), 전형적인 사대부가의 멋을 보여주는 화경당(북촌댁) 등 빼어난 고택이 즐비하다.

또한 흙과 돌로 반듯하게 쌓아 올린 담장과 미로처럼 이어진 골목, 정겨운 초가, 수령 600년에 이르는 삼신목, 강변에 자리한 만송정 숲, 절벽에서 마을을 굽어볼 수 있는 부용대 등 볼거리가 많다

<자료제공=한국관광공사>

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]