시사투데이 정미라 기자] 1919년 3월 1일 온 국민이 대한독립 만세를 외칠 때에도, 광복의 기쁨으로 전국 방방곡곡을 누빌 때에도, 우리 야구가 세계를 제패하고 김연아 선수가 올림픽 금메달을 획득했을 때에도 우리 곁에는 언제나 태극기가 있었다.

행정자치부 국가기록원은 태극기의 국기(國旗) 제정(1883.3.6.)을 계기로 3월 ‘이달의 기록’ 주제를 <민족의 얼과 염원 담은 태극기의 변천사 한눈에 본다>로 정하고 17일부터 누리집(www.archives.go.kr)을 통해 제공한다.

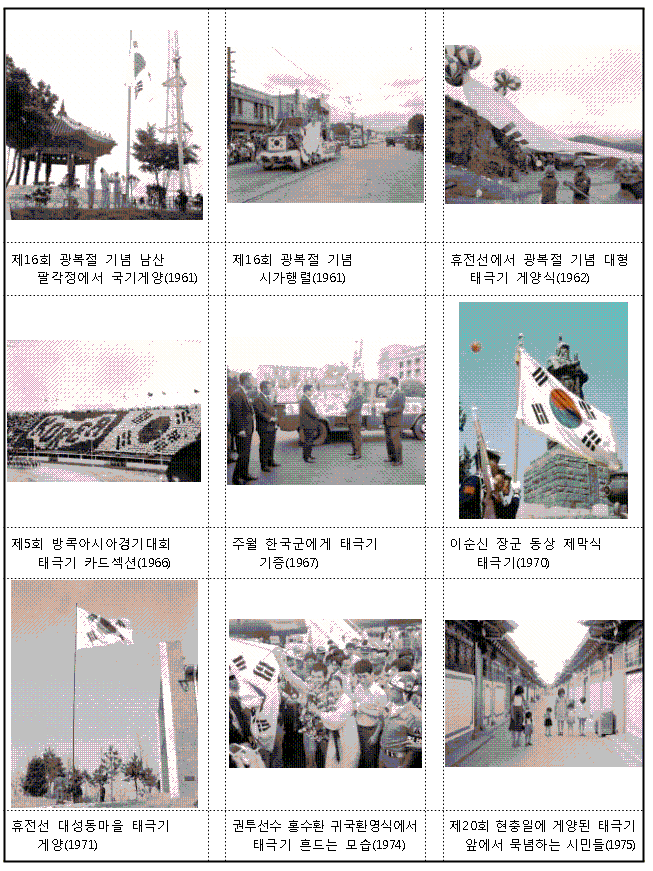

이번에 제공되는 기록물은 총 45건으로 태극기의 변천과정과 국경일, 기념일 등 각종 행사에 사용됐던 태극기의 모습을 보여주고 있다. 금번 기록물에는 국가기록원 소장 기록물뿐만 아니라 독립기념관, 국립민속박물관, 국립중앙박물관, 대한민국역사박물관 소장 기록물도 포함돼 있다.

우리나라의 국기는 1882년 5월 조미수호통상조약(朝美修好通商條約) 조인식에서 사용된 것으로 알려졌지만 당시 사용됐던 국기 형태에 대한 정확한 기록은 남아있지 않다. 1882년 9월 박영효가 고종의 명을 받아 수신사(修信使)로 일본으로 가던 중 배 위에서 ‘태극․4괘’ 도안의 기(旗)를 만들어 사용했고 본국에 이 사실을 보고했다.

그리고 1883년 3월 고종은 왕명으로 ‘태극, 4괘’ 도안의 기를 국기로 제정 공포했다. 하지만 당시 국기제작에 관한 방법을 구체적으로 명시하지 않아 태극기는 다양한 형태로 제작됐다. 실제로 고종의 외교고문이었던 데니(Owen N. Denny)가 소장했던 태극기(1890년 경)나 의병장 고광순이 사용했던 태극기(1907) 등 광복 이전의 태극기를 보면 태극의 문양과 괘의 위치가 조금씩 다른 형태로 사용됐음을 알 수 있다.

정부는 광복 이후 정부가 수립되면서 태극기의 제작법을 통일할 필요성이 커짐에 따라 1949년 ‘국기시정위원회(國旗是正委員會)’를 구성해 오늘날의 ‘국기제작법(문교부고시 제2호)’을 확정했고 1972년 ‘국기에 대한 맹세’를 실시했다. 현재는 2007년 제정된 ‘대한민국 국기법’에 의해 국기에 관한 사무 전반을 통합적으로 관리하고 있다.

우리나라를 대표하는 상징인 태극기는 구한말 이후 국권회복과 대한독립의 굳은 염원과 결의를 보여주었다. 또한 정부수립 이후에는 국경일과 국가행사에 게양됐고 올림픽, 월드컵 등 국제경기에서 승리의 기쁨을 나누기도 했다.

구한말 의병장 고광순은 태극기에 ‘불원복(不遠復, 조국의 국권을 곧 회복할 것이다)’이라는 글자를 새기며 조국의 국권 회복을 기원했다. 임시정부 요인들은 1921년 신년축하식에서 태극기를 배경으로 기념촬영을 하며 대한독립의 의지를 다졌다. 또한 윤봉길 의사의 한인애국단 입단 기념촬영에도 태극기는 어김없이 광복을 향한 염원의 상징으로 함께 했다.

광복 이후에도 대한민국 정부수립 경축식, 3.1절, 광복절 행사 등 정부의 주요 행사에 태극기가 게양됐고 경축 시가행진을 할 때에는 맨 선두에 대형 태극기가 등장하며 행사의 분위기를 한층 고조시켰다.

이상진 행자부 국가기록원장은 “우리나라의 대표적인 상징물인 태극기와 관련된 기록을 발굴 정리해 태극기의 의미를 다시 한 번 생각하고 나라사랑의 마음을 고양하는 계기가 되기를 바란다”고 했다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]