시사투데이 전해원 기자] 국립국어원은 지난 9월 5일부터 10월 20일까지 전국 다문화 가족의 국어 사용 환경을 조사했다. 이 조사는 결혼 이민자의 출신국, 거주 지역, 거주 기간에 따른 국어 사용 환경과 한국어 능력의 상관관계를 파악하고자 결혼이민자 2026명, 아동 200명을 대상으로 실시됐다.

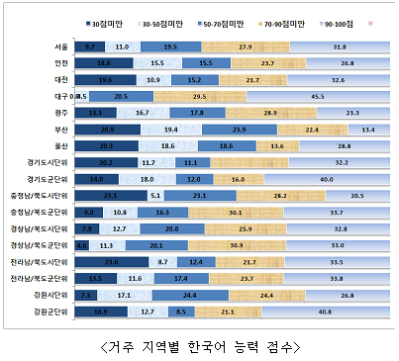

조사 결과에 따르면 결혼 이민자의 한국어 능력은 출신국별, 거주 지역별로 차이가 나는 것으로 밝혀졌다. 출신국별로는 일본(62.8%), 한국계 중국인(55.7%), 몽골(45.6%) 응답자가 한국어 능력에서 높은 점수(90점~100점)를 받았다.

거주 지역별로는 대체로 시 단위보다는 군 단위에서 점수가 높았으며, 대구(45.5%), 강원도 군 단위(40.8%), 경기도 군 단위(40.0%) 응답자가 높은 점수를 받았다. 특히 대구 지역은 30점 미만의 점수 비율이 0%로 나타나 다른 지역에 비해 한국어 능력이 월등히 높은 것으로 조사됐다.

은행, 우체국 등의 공공 기관에서의 한국어 사용 힘들어

결혼 이민자는 한국 생활을 하면서 가장 힘든 점으로 ‘공공 기관 이용 시 의사소통이 어려울 때(23.5%), 전화 내용이 이해되지 않을 때(23.3%)’를 꼽았다. 결혼 이민자들은 은행, 우체국 등의 공공 기관에서의 한국어 사용을 매우 힘들어했다.

한국어 교육 측면에서는 결혼 이민자들의 55.3%가 한국에 오기 전에 한국어 교육을 받은 것으로 조사됐다. 이들은 주로 한국어 학원(34%), 독학(29.6%), 학교(21.2%)를 통해 한국어를 학습했다고 답했다. 모국에서의 한국어 교육에서 독학의 비중이 높은 만큼, 학습자 스스로 공부할 수 있는 독학용 교재나 학습지를 개발해 외국에 배포할 필요가 있는 것으로 나타났다.

한국에 와서는 71.3%가 한국어 교육을 받았고 주로 다문화가족지원센터, 주민 센터 등의 행정 기관(69.9%)을 이용했다. 또한 응답자의 28.7%는 ‘한국어 교육 및 학습을 위해서’ 인터넷을 활용하는 것으로 나타났는데, 이 방법은 고학력자일수록 더 선호했다.

중급 이상의 한국어 교육 프로그램 강화 필요

언어 기능(읽기, 말하기, 듣기, 쓰기) 측면에서는 많은 응답자들이 일정 수준 이상의 고급 단계로 넘어가지 못하고 있는 것으로 분석됐다. 쓰기 능력은 일정 거주 기간이 지나도 가장 힘들어하는 언어 기능으로 나타났다. 말하기도 초급 단계에서는 가장 쉬워했으나 고급 단계에 가면 쓰기만큼 어려워하는 것으로 나타났다.

이번 조사 결과, 다문화 가족이 처한 환경에 따라 국어 사용 양상이 매우 다양하며 그에 따라 한국어 능력도 차이를 보였다. 국립국어원은 ‘다문화 가족 국어 사용 환경 기초 조사’ 결과를 토대로 다문화 가족의 국어 사용 환경을 개선하도록 노력할 계획이다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]