[시사투데이 오기선 기자] 국민건강보험공단(이사장 정형근) 건강보험정책연구원이 2003년부터 2009년까지 건강보험 진료비 지급자료를 분석한 결과, 주의력결핍 과다행동장애 ADHD진료실인원은 2003년 1만 8,967명에서 2009년 6만 4,066명으로 6년 만에 238%증가했다.

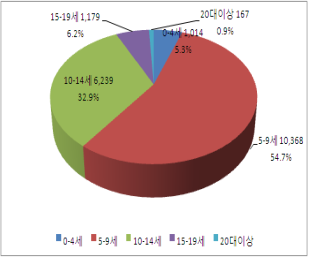

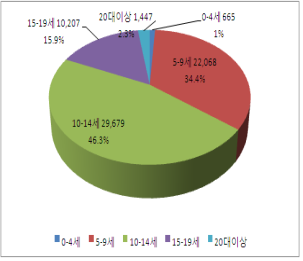

이를 연령별로 보면 2003년 전체 환자 1만 8,967명 중 5~9세가 1만 368명으로 54.7%점유해 가장 많았으나 2009년에는 전체 6만 4,066명 중 10~14세가 2만 2,068명으로 46.3%를 차지해 빈발하는 환자 연령층이 바뀌었다.

2003년 대비 2009년 진료실인원 추세를 연령대별로 보면, 0~4세는 감소하고 5~9세는 113%증가, 10~14세는 376%증가, 15~19세는 766%증가해 환자의 연령대가 점점 높아지고 있다.

‘ADHD(F90.0~F90.9)’ 의 인구 10만명당 실진료환자수는 2003년 대비 2009년 3.6배 (40.3명→ 131.8명, 연평균 증가율 21.8%) 증가했다.

ADHD 인구10만명당 실진료환자 현황(2009/2003년)】

|

구 분 |

계 |

20대 미만 |

0~4세 |

5~9세 |

10~14세 |

15~19세 |

20대이상 |

|

2003년 |

40.3 |

152.2 |

37.4 |

310.8 |

189.9 |

39.0 |

0.5 |

|

2009년 |

131.8 |

554.2 |

29.8 |

853.0 |

933.5 |

309.3 |

3.9 |

|

연평균증가율 |

21.8% |

24.0% |

-3.7% |

18.3% |

30.4% |

41.2% |

41.6% |

성별 실진료환자는 2003년~2009년 매년 남자가 여성보다 4배 정도 많았으며, 최근 7년간(2003년-2009년) 성별 실진료환자의 증가속도는 남성은 3.4배(15,492명→51,687명), 여성은 3.6배(3,475명→12,379명)로 큰 차이를 보이지 않았다.

2009년 기준으로 ‘ADHD’ 실진료환자수의 구성을 살펴보면 10~14세 남자가 24,358명으로 38.0%를 차지했고, 5~9세 남자가 28.4%(18,188명), 15~19세 남자가 12.0%(7,682명)으로 5~19세 연령대 남자 실진료환자수가 전체환자의 78.4%를 점유한 것으로 파악됐다.

2009년 시도별 20대 미만 인구 10만명당 진료실인원을 살펴보면 울산시 848.2명, 부산시 808.9명, 경기도 706.7명 순으로 나타났고 대부분 대도시지역에 ADHD환자가 상대적으로 많이 분포되어 있는 것으로 나타났다.

’ADHD'진료에 의한 인한 건강보험 진료비는 2003년 44억원에서 2005년 111억원, 2009년 328억원으로 나타났고, 2009년 ’ADHD‘ 건강보험 진료비는 2003년 대비 641.6%폭증했다.

‘ADHD(F90.0~F90.9)’ 연도별 건강보험 진료비

|

구 분 |

2003년 |

2004년 |

2005년 |

2006년 |

2007년 |

2008년 |

2009년 |

증가율 |

|

건강보험 진료비 |

4,424 |

6,648 |

11,095 |

18,630 |

26,486 |

28,304 |

32,806 |

641.6 |

국민건강보험공단 일산병원 정신과 전문의 김영기 교수는 주의력결핍 과다행동장애인 ‘ADHD(F90~F90.9)’ 증상 및 관리요령에 대해 우선, 주요증상 및 원인은 항상 가만히 있지를 않고, 마치 모터가 달린 것 같으며, 지나치게 기어오르고, 가만히 앉아있지를 않는 등의 과잉행동과, 귀 기울여 듣지를 않고, 끝맺음을 잘 못하는 것이다.

또한 쉽게 산만해지고, 물건을 잘 잃어버리며, 집중하지 않는 등의 주의 산만함, 그리고 일을 끝내지도 않고 다른 일을 벌이거나, 지시를 끝까지 기다리지 않고 성급히 반응하고 부불필요한 위험한 행동을 하거나, 순서를 기다리지 못하는 충동성 세 가지가 주요증상이다.

첫째. 도파민(dopamine)이나 노르에피네프린(norepinephrine)과 같은 신경전달물질의 감소, 둘째. 주의력 유지, 억제, 감정 및 동기 조절을 담당하는 전전두엽의 기능 저하, 셋째. 일란성 쌍생아에서 ADHD 일치율이 높고, 일반아동의 친척에 비해 ADHD 환아의 친척에서 ADHD가 더 많다는 것을 고려할 때 유전적 소인이 함께 작용하는 것으로 보고 있다.

이에 검사와 치료를 위해서는 부모와 환자의 임상 면담, 그리고 환자에 대한 직접 관찰이 가장 중요하며, 환자의 학교 또는 일상생활 기능에 대한 정보를 함께 얻어야 한다.

그 외 공존 정신과적 장애가 없는지, 내과적인 질환은 없는지, 그리고 환자의 사회적 및 가족력에 대해 함께 살펴보아야 함. 필요에 따라 여러 가지 설문지를 이용할 수도 있으며, 심리검사와 전산화된 주의력 검사를 함께 시행해 볼 수 있다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]