삶의 질적 향상으로 인해 우리나라는 대량생산, 대량소비, 대량폐기 시스템으로 돌입 된지 오래되었다. 그로 인해 공기, 물(수역), 토양 등의 생물권은 각종 오염물로부터 자유롭지 못했지만, 생산자와 소비자의 공동노력으로 오, 폐수 처리와 대기오염 문제는 선진국 수준 또는 그 이상으로 해결되었다고 볼 수 있다.

그러나 악취로 인해 대기를 오염시키고, 침출수로 인해 지하수는 물론 공공수역, 토양까지 오염시키는 폐기물 중의 유기성폐기물 처리는 노력한 만큼 만족할만한 결과를 얻지 못했다.

유기성폐기물의 직매립 금지(폐기물관리법, 97년 7월)로 산업체와 학계에서는 유기성폐기물의 고유특성을 고려하여 자원으로 재활용하기 위해 많은 연구결과를 도출시켰으나 높은 경제적 부담으로 인해 소비자가 선호하는 제품을 만들지 못했으며 상당량의 폐기물은 해양투기에 의존했던 것도 사실이었다.

그러나 지난 3월 24일부로 런던협약 “96 의정서” 발효에 따른 유기성오니의 해양배출 기준이 대폭 강화됨에 따라 유기성폐기물의 처리, 처분은 더욱 어려워질 전망이다. 따라서 환경부에서는 2010년까지 총 8,590억원을 투입하여 지역특성에 적합한 처리시설을 확충하고 관련제도를 개선하여 2011년부터 발생되는 모든 유기성폐기물 전량을 육상에서 처리하려는 종합대책까지 마련한 상태이다.

때를 맞춰 우리 과학자들도 유기성폐기물이 바이오매스(Bio-mass)란 특성을 최대한 활용하여 소비자가 선호하는 환경친화적이면서 경제성을 담보로 할 수 있는 획기적인 공법들을 연구개발해야 할 때이다.

선진국의 예를들면, 미국의 경우는 2000년 바이오매스 R&D법 재정을 계기로 바이오에너지(Bio-Energy) 개발을 본격화로 부시 미대통령은 2006년 국정연설에서 석유의존도 완화를 위한 대체에너지 개발구상(Advanced Energy Initiative)을 천명한바 정부와 산업계 공동으로 바이오에너지 기술개발을 강화하고 있으며 일본의 경우에도 「바이오매스, 일본」종합전략을 세워 국민적 이해의 조성으로 바이오매스 이용 확대를 위한 대국민 홍보전략을 세웠고 2010년까지 600개 시, 군, 구에 바이오매스 마을을 지정하고 지역별 관계자와 연계하여 바이오매스 발생부터 이용까지 효율적인 프로세스를 종합 관리하는 시스템이 구축되었다.

한편, EU 25개국의 2004년 에너지 소모량은 17억 4천 5백만 TOE(Tonnes of Oil Equivalent)으로 이 중 석유가 전체에너지의 37%를 차지하고 있었고, 바이오매스를 포함한 신재생 에너지가 6%로 이미 개발되어 사용하고 있다. 특히, 유럽의 바이오매스 중 바이오에너지 기술은 열생산, 발전, 열병합발전, 연료, 바이오디젤, 알코올연료, 합성연료 등으로 보급되어 실용화되었다.

유기성폐기물은 우리 인간이 생존과 존재하는 한 발생될 수밖에 없고 그 발생량은 크게 변할 수 없기 때문에 고유가에 살고 있는 이때에 석유에너지 대신 신재생 에너지원으로 국가적 규모로 취급해 화석에너지의 고갈을 대비하여 국가경쟁력을 높이는 계기가 마련되기를 기대하며 필자도 신재생 에너지 연구개발에 박차를 가할 각오가 되어 있다.

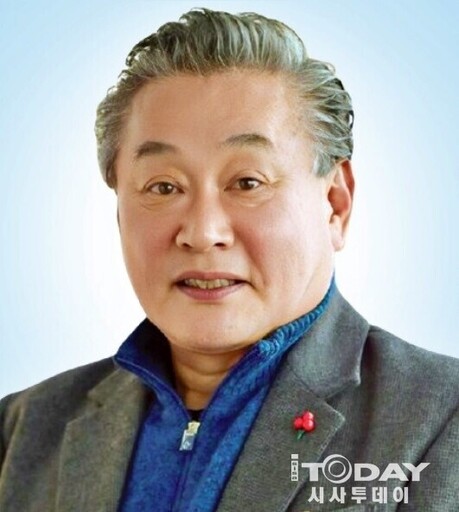

글: 김남천 회장

서울보건대학 환경공학과 교수

(사)한국유기성폐자원학회 회장

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]